towardfreedom.com

今回紹介するのはクリスティアン・ウィリアムス(Kristian Williams)の「弾劾の政治(The Politics of Denuncation)という記事。

ウィリアムスはアナーキストの研究者だが、本人のホームページを見るとコミックに関する研究も行っているようだ*1。活動家でもあるようで、この記事も活動家して最近のフェミニズム運動や社会運動一般の独善的・排他的な傾向を批判する、という趣旨の記事。正直言って読みにくいしあまり論理的な文章でもないと思うが、社会運動一般に対する指摘として的を得ている部分も多いと思うので訳して紹介することにした。翻訳もところどころキツいところがあったので原文を読む方を推奨する。

また、この記事を書いたために著者は一部の活動家から目の敵にされることになり、ポートランド州立大学でスピーチを行おうとしたら妨害された、という後日談的な事件についての記事も以前に訳している。

davitrice.hatenadiary.jp

「弾劾の政治」 by クリスティアン・ウィリアムス

2013年の2月28日に行われた「家父長制と運動」と題された会合にて、ラディカルな組織運動の文脈でドメスティック・バイオレンスやその他の虐待に取り組もうと試みることについて、私の友人が彼女自身の実体験に基づいたいくつかの質問を投げかけようとした。

「なぜ、私たちが見てきたようなラディカルなサブカルチャーでは、説明責任のプロセス(accountability process)がこれ程にも頻繁に失われるのでしょうか?」と彼女は質問した。「サバイバー(訳注:性的暴力事件等の被害者)が癒えることを支援することと、加害者が責任を釈明できるように保つこと(holding perpretrators accountable)との間には緊張関係があるのでしょうか?」

その時点で、まさに文字通り、彼女の発言は途絶えさせられた。観衆とパネリストの両方を合わせた群衆から怒りの叫びが湧き上がった。あっという間に彼女の声を聞くことは不可能になり、数秒後、彼女は喋ろうとすることそのものを止めてしまった。

その次の週に起こった不信用と相互告発のムードは、20年間に渡りラディカルな組織運動を行ってきた私も初めて経験するようなものだった。数人が、具体的な罪を犯したとして非難された(私の友人もその一人だ。彼女は会合の「セーフ・スペース」のポリシーを侵害し、観衆の人々の「辛い感情を引き起こし」(triggering)」、彼女の発言には「家父長制のメカニズム」が用いられていた、として非難された)。別の人々は、明示はされていないが虐待的で性差別的な行動を行ったとして呼び出された。そして遥かに多くの人々が、有罪とされた人々の行為を支持していたか擁護していたか容認していたということにされた。

争議は続き、少なくとも一つの政治的組織運動が破壊されることになった。そして、驚くほど多くの活動家たちが(その多くは10年以上活動してきた人たちである)、政治運動をそのものを止めてしまうことを口に出していた。友人や恋人を失った人もいるが、彼らが行った何らかの行為が理由ではなく、事態について抱いた感情が別れた理由だ。複数の人々が(興味深いことにその大半は女性だ)、論争について何か発言をすること自体を恐れていると私に打ち明けた。台本にない発言をしてしまうことで、彼女ら自身も悪いフェミニストであると弾劾されてしまうことを恐れていたのだ。

疑問

虐待的な行動にいかに取り組むかということと相互が釈明をできるように保つことの間には特に関係性があるはずだ、という疑問が論争の最中に提起されるだろうと思った人もいるかもしれない。しかし、会合の後に匿名の「家父長制と運動」運営者たちが発表した声明では、そのような疑問が提起されることそのものが禁じられていた。

サバイバーが必要とすることに関わる言説を「政治的な意見の不一致」または「政治的な議論」と意味づけようとすることそれ自体が性差別的である、と我々は考えています…このような議論からは主観的な語りは欠けるべきであるかのように装い、また議論そのものは実際の権力に関することではないから人々は議論の場では平等であるかのように装い、この議論そのものがすでに人種やジェンダーの影響を受けているのでは無いかのように装うからです。この議論には中立的か客観的な合理性が存在すると示唆している点でも問題です。むしろ、議論そのものや議論の内容とは、支配的な権力の動態によって社会的に左右された結果なのです。

客観性、平等、非歴史性、人種とジェンダーの中立性、そして権力の不在…これらの全てが政治的な枠組みによって成り立つものであるとしたら、そもそも政治的な議論が可能であると考えることすら難しくなる。ジェンダーに関する議論に限らない、全ての政治的な議論においてだ。他方で、もし政治的な議論がこれらの条件に依存しているとしたら、政治的な議論は不可能であるどころか不必要になってしまう。政治的な議論とは真実を巡る論争であり、歴史・アイデンティティ・不平等・権力に関する事実が問題となる。議論が、政治を形作り意味や意義を与えるのである。引用した声明の2文目は1文目と矛盾している。この論争に関する議論は政治的であり得るはずがない、なぜならこの議論は必ず政治的であるからだ。

声明は続く。

この「議論」は直接的な結果をもたらすのであり、物理的な身体が関わっているのです。サバイバーとしてもフェミニストとしても、私たちは自分自身の身体について気をつけなければいけません。自分自身の安全、自分自身の幸福に気をつけるのです。同様に、私たちの身体の周辺にあるニーズ(needs)、安全、幸福が「政治的な議論」の対象にされてしまいます。私たちにとっては「議論」の利点とやらよりも重大なものが賭けられているのです。私たちの身体、安全、健康、個人的な自律、幸福が賭けられているのです。私たちを犠牲にして「政治的な議論」を行おうとする人に私たちは同意しません。議論の結果は私たちの生死に関わるものとなるのかもしれないのです。

これは事実だ。説明責任についての議論には深刻な結果が存在する。原則だけでなく、生命も賭けられている。だが、そのことはこの問題について議論をしない理由なのではなく、むしろ、まさに私たちが議論をしなければならない理由であるのだ。

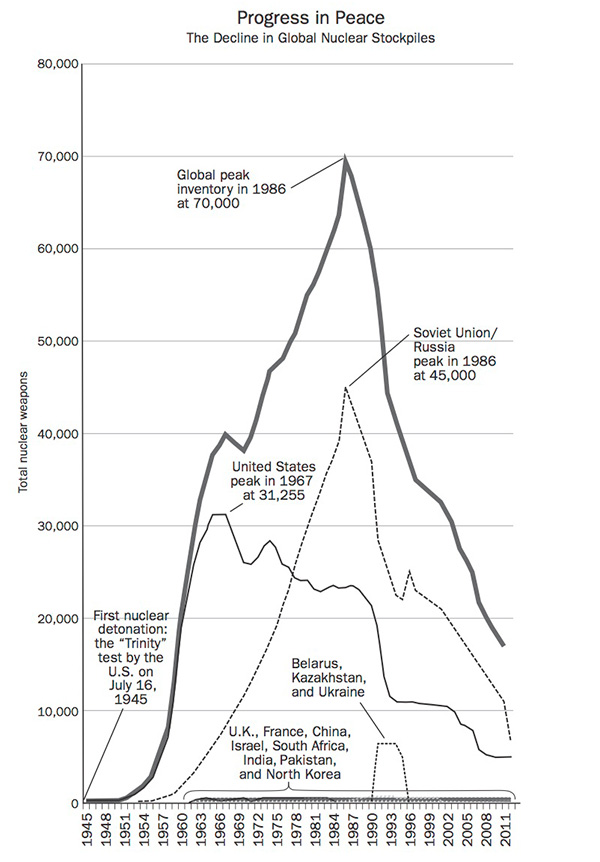

政治が何かを意味するとすれば、私たちが下す判断には結果が…時には、文字通り生死に関わる結果が …存在するということだ。戦争、気候変動、移民、警察、健康保険、労働条件…これら全ての領域で、ジェンダーと同じように「身体、安全、健康、個人的な自律、幸福が賭けられている」。それこそが、政治が問題となる理由だ。

誤謬

フェミニズムを政治よりも上位に位置づけようとするために、実のところ、運営者の声明はまさに具体的な種類の政治を行っている。「家父長制と運動」の運営者たちは、権威的にかつ匿名的に語ることで、特定の疑問は禁止であると断言している。彼女ら自身が行った会合について(遡って)疑問を投げかけることだけではなく、どのような場合でもその疑問を禁止しているようである。それらの疑問には一つしか答えがないと想定されているのであり、その答えは既に知られているから、それらの疑問を投げかけることは許されないのだ。その答えとは、事実上、「サバイバーが言うことはすべて正しい」ということである。

この理論の下では、サバイバーだけが要求を行う権利を持っているのであり、他の人々は疑問の余地なく加害者に対する懲罰を認めなければならない義務を負っている。ここでは、被害者による全ての主張を事実として扱う、ということが明白な前提となっている。そして、多くの場合は特定の主張が行われる必要すらない。ある人の行動を…そして、彼の人格そのものを…「性差別主義」「女性嫌悪的」「家父長的」「人を黙らせる」「人に危険を引き起こす」「安全ではない」「虐待的である」と形容すれば、それで充分なのである。そして「悪は悪であり、悪さがマシであることはなく、悪さの間に差異はない」という原則(on the principle that bad does not allow for better or worse)の下では、これらの単語は好きなように入れ替えて使用できる。結局、証明される可能性もあれば反証される可能性もある告発を行うことが要点なのではない。判決を下すことが要点なのだ。そして、悪し様に言われた人のことを、多くの人々の集団が嫌いになり、 彼が何をしたとされているかということを知っている振りすらすることもなく、彼を罰することが可能になってしまう。彼が加害者であると「告発された」こと が大切なのであり、他のことは関係ないのだ。

このような手法は、実際の人間の生活の複雑さに蓋を閉じて見えなくしてしまう…それこそが、この手法の魅力であるのだが。私たち全員が演じている様々な役割、私たち全員が体現しながら生きている緊張関係、私たちを抑圧する権力のシステムを維持することに私たち全員が関わっているということ、などの複雑さを見えなくさせるのだ。

この図式のもとでは、あるサバイバーが同時に加害者であることは有り得ず、ある加害者が他の誰かの暴力のサバイバーであることも有り得ない。もちろん、過去に被害を受けたことは現在の加害を正当化もしないし許しもしないが、ここで用いられている二分法は事態をあまりにも狭く定義している。同様の理由で、将来の癒やしや成長の可能性もこの二分法は先回りして潰してしまっている。

代わりにこの図式がもたらしているのは、二分法の再保証だ。サバイバーと加害者を、私たちが時には演じることのある役割や時には立つことのある立場として見なすのではなく、特定の種類の人々は本質的にサバイバーや加害者なのでありそれらのカテゴリに永久に囚われている…という二分法である。そして、社会的慣習やステレオタイプに基づいた二つの成分に(付随的にではなく)ジェンダー化される。それぞれの人には役割が割り当てられているのであり、物語における彼らの立場のためにある程度まで矮小化される。ある人は加害者でしかなく、別の人は被害者でしかない。それぞれが、自分が起こした苦しみか自分が耐えた苦しみによって定義される…だが、両方はあり得ない。

二重の変動が起こることになる。権力の形態や社会的階層のシステムとしての家父長制は消滅し、その代わりに、ある男性の個人としての振る舞いや思考までもが家父長制を擬人化したものだということにされる。同時に、加害者とサバイバーの両方が脱人格化されて、彼女らの生の物語や文脈は抜き取られてしまい、ある種の道徳劇における記号的な役割にされてしまうのだ。

そして、私たちの吟味(sccrutiny)の対象は虐待から虐待者へと移行し、行為から行為者へと移行することになる。すでに行われた危害を癒す方法を見つける代わりに、その危害の責任者である男性の人格を審判することに私たちは集団的な労力が費やされる。被害者への支援が加害者への辛辣な批判と同一されて置き換えられてしまう。このように道徳的な憤りを表現することは、無罪であるという宣言や問題となっている人の美徳を示す証拠を上回るのだ。そのようにして、彼女らは奇妙に義務的な方法を見つけることになる。私たちはある特定の人が擁護できない行為に手を染めたかどうかを知りたいのではなく、彼が台無しになってしまったかどうかを知りたいのだ。そして、彼を「容認」するか「擁護」するか「支持」する人も、あるいは彼のことを好きに思っている人さえも…あるいは、単に彼を弾劾することを怠った人も…非難の分け前を受けなければいけない、と考えることにも何らかの意味が通るようになってしまう。そして、「正しい」側に並ぶことへの強烈な衝動がもたらされることになる。他の人たちと同じように自分までもが呼び出されて非難される前に、弾劾に同調してしまえばいいのだ。

含意

ここには自滅的なイデオロギーが働いている。性的暴行、ドメスティック・バイオレンスやその他の家父長制の影響を取り巻く問題に対処する能力を増加させるのではなく、むしろそのような能力が減少した運動をもたらす。議論において特定の疑問を禁止することは、学習や改善を向上させはしない。公然と人を辱めるムードは、悪事を犯した人に対して、罪を認めることや罪を償うことを行わない方に導く強烈なインセンティブを与える。人々の感情が昂ぶった環境は、説明責任を果たそうとする人や支援を行う人にとって物事を難しくするし、説明責任のプロセスに参加することに意欲的な人に汚名を着せることになる。そして、特定のイデオロギーを発展させるための政治的なシンボルとして、サバイバーを矮小化して彼女の経験やニーズが利用されることになるかもしれないのだ。

権威・説明責任・懲罰・排斥に関わる疑問を考慮することを禁止するという、非常に権威主義的な政治も関わっている。実質的にはフェミニストたちの慣習の独占が主張されており、他のフェミニストの観点は排除されている。そして彼女らは自分と同意しない人を黙らせるのだ…「家父長制と運動」の会合で文字通り黙らさせられた人のエピソードが示しているように。

私が描写してきたような状況では、これらの動向はフェミニズムの名の下に行われてきた。だが、このような傾向がフェミニズムだけに止まると考える理由はどこにもない。同様の戦略は、アイデンティティ・ポリティクスのどのような派閥にも実行可能であるし、自分たちからブルジョワジーの影響を取り除くことを目指しているイデオロギー的なセクトや暴力的な文化を完全に脱出したいと願っている平和主義者や文明からの脱出を目指している環境主義者たちにも実行可能であるし、人伝えに聞いた他人の短所を非難することでラディカリズムを成り立たせている全ての人たちに実行可能だ。

相互に欠点を見つけあうことは政治的な同調を執拗に必要とすることを更に過剰にし、敵に包囲されていて孤立しているという感覚は…一方では独善的なある種の競争性と、他方ではマゾヒスティックな罪の気持ちと合わさって…私たちが見てきたような相互を傷付け合う争議が起こることを保証してしまう。ポートランドだけでなく、オークランド、ミネアポリス、ニューヨークなどでも同様の事態が起きることになるのだ。

全体主義的な衝動は表出されており、それはあまりにも破壊的であることが明らかになっている。ある部分では私たちが意見の不一致・論争・暴力に対処する手段を見つけることに常に失敗し続けているからであるし、お互いの説明責任を保つことに失敗し続けているからである。それらに対処する手段を持っていないので、私たちは…あまりにも頻繁に…イデオロギー的純度のテスト、友人集団間の部族主義、同調圧力、辱めて追放すること、攻撃的な影口やインターネットでの罵倒戦争などに頼ってしまう。このような行動は、長い間私たちの政治文化の一部となってしまっている。

そうすると、人々を惹きつけようとするのではなく追い出そうとする私たちの傾向に驚くべきではない。だが、私たちが人を追い出そうとするとき、有意義な行動をするための能力は減少してしまう。懐疑と排斥のサイクルが登場することになる。私たちが能力を失い、社会全体に影響を与えることへの興味さえも失ってしまうにつれて、私たちは自分たちの自身の集団内での考えやアイデンティティに更に集中してしまうことになる。私たちは悪意を持ってお互いを監視して、誰かが違反をしたときには…あるいは、単に誰かに腹を立てられただけでも…仲間からの支持を失ったその人を追い出してしまう。私たちの集団が更に小さくなり続けるにつれて、些細な違いの重大さが増し続けて、更なる疑惑・非難・そして排斥へと導かれる…そして、さらに集団は小さくなる。

言い換えるなら、私たちは運動ではなく舞台(scene)のように振る舞うのだ…それも、特に排他的で、狭量で、非友好的な舞台だ。

ヴィジョン

ここで起こっている問題は、政治的な運動が持つべきヴィジョンからはあまりにもかけ離れている。

あるヴィジョンでは、ある運動とそれに関わっている人々は全ての物事において非の打ち所がなく、人々が見習うべき模範例として存在しているのであり、光り輝く丘の町であって、現在存在している社会の欠点からは離れたところに存在している。このような理想を達成するためには、私たちはヤギの群れからヒツジを取り出さなければならず、悪い人々から良い人々を、その他全ての人々から本物のフェミニストを取り出さなければならない。このような見解は、ほとんど自動的に、自分たちの内集団のドグマに従う傾向を生み出す。ただ正しいことを行うだけでは充分ではないのだ。ある人は正しい思考で考えていなければいけないし、正しい人々の眼鏡に適わなければいけない。

対照的に、別のヴィジョンによると、運動は人々を惹き付けなければいけない。傷ついた人たち、悪い行為を行ったことのある人たち、自分自身の政治をまだ探している途中の人たちも惹き付けなければいけない。そのため、性的暴行や他の虐待に立ち向かうためには、実際にそれらの行為を行っている人と関わることが要求される。私たちは、抑圧に対して立ち向かうのと同様に、抑圧を行っている人に取り組む必要もあるのだ。

どちらのアプローチも簡単ではない。性差別的な社会の中でフェミニストの慣習を発展させるという困難に直面するであろう。だが、フェミニストの慣習を生み出した人たちは家父長制の悪徳から自由である人々であると見なすヴィジョンと、私たちの全員が抵抗している力によって形作られるのであり私たちを抑圧する権力のシステムに私たちも連座しているという認識から物事を始めるヴィジョンとが存在する。前者は主に排斥を行うことによって家父長制を打ち砕こうとするが、後者は変容によって家父長制を打ち砕こうとする。

言い換えると、私たちが直面している問題はこれだ。私たちの政治は純潔さを目指しているのか、それとも変化を目指しているのか?